计算机网络笔记

一、什么是计算机网络

计算机网络=通信技术+计算机技术

计算机网络是一种通信网络

二、全球最大的互联网络(LSP)

1.LSP网络互连的“网络之网络”

- 数以百万计的互连设备集合

- 主机(host)=端系统(end systems)

- 运行各种网络应用

- 通信链路

- 光纤,铜缆,无线电,卫星······

- 分组交换:转发分组(数据包)

- 路由器和交换机

- 为网络应用提供通信服务的通信基础设施

Web,VoIP,email - 为网络应用提供应用编程接口(API):

- 支持应用程序“链接”internet,发送/接受数据

- 提供类似于邮政系统的数据传输服务

三、计算机网络协议

协议是计算机网络有序运行的重要保证

协议规范了网络中所有信息的发送和接受过程

网络协议,是为了进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定

协议规定了通信实体间所交换消息的格式、意义、顺序以及收到消息或发生时间所采取的动作

1.协议的三要素

1.语法

- 数据与控制信息的结构或格式

- 信号电平

2.语义

- 需要发出何种控制信息

- 需要完成何种动作以及做出何种响应

- 差错控制

2.时序

四、计算机网络结构

1.网络边缘

(1)主机 c/s模型:客户发送请求 服务器接受请求

服务器:

* 7 * 24小时提供服务

* 永久性访问地址/域名

* 利用大量的服务器实现可拓展性

客户机

- 与服务器进行通信,使用服务器提供的服务

- 间歇性的接入网络

- 不能使用动态的IP地址

- 不会与其他客户机直接进行通信

p2p模型:

* 没有永远在线的服务器

* 任意端系统,节点之间可以直接通信

* 节点间歇性的接入网络

* 节点可能改变IP地址

Napster结构:

- 文件传输使用p2p结构

- 文件搜索采用C/S结构——集中式

- 每个节点向中央服务器登记自己的内容

- 每个节点向中央服务器提交自己的查询请求,查找感兴趣的内容

- 每个节点向中央服务器登记自己的内容

2.接入网络

有线或无线通信链路:解决的问题是如何把网络边缘接入到核心网络中

eg:1.住宅(家庭)接入网络 2. 机构接入网络 3. 移动接入网络

3.网络核心

- 互连的路由器(或分组转发设备)

- 网络之网络

五、带宽 B (bps)

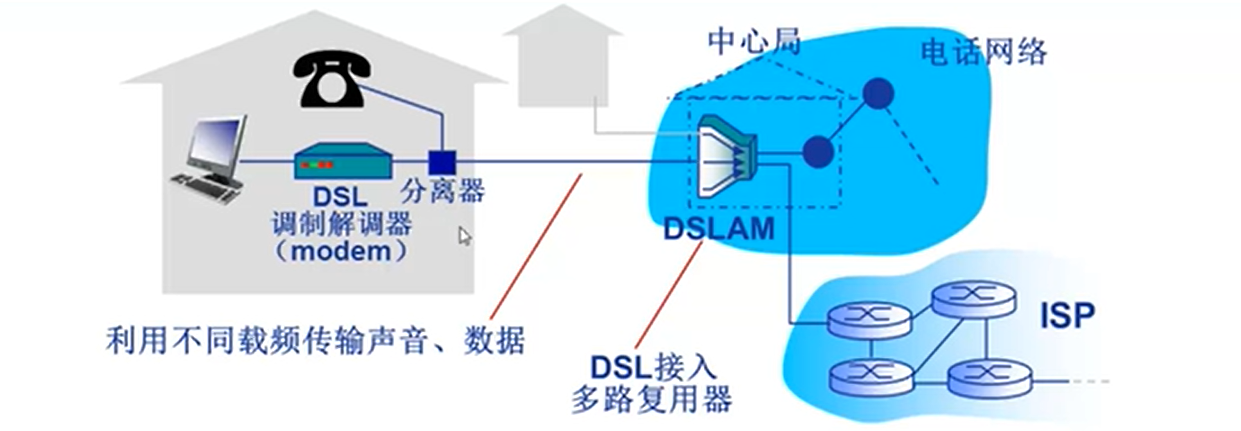

数字用户线路(DSL)

.

.

利用已有的电话线链接中心局的DSLAM

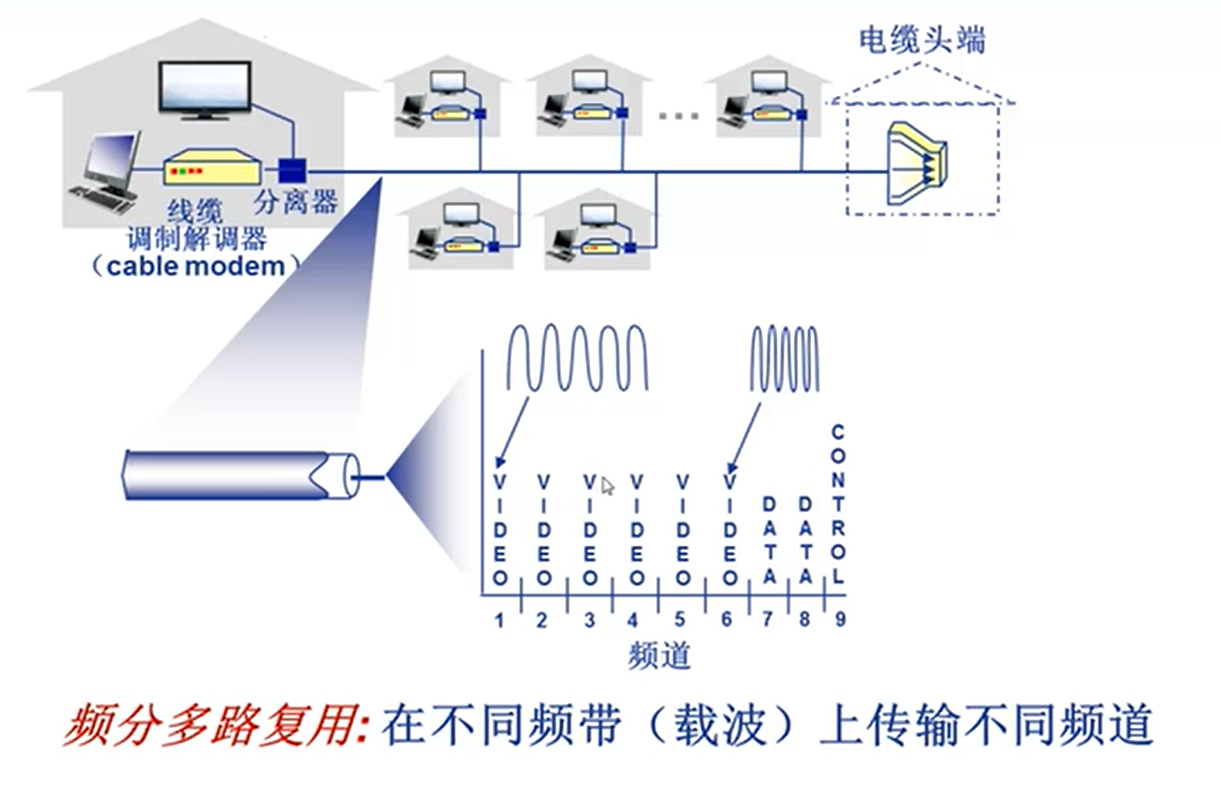

六、频分多路复用

1.HFC:混合光纤同轴电缆

2.无线接入网络

通过共享的无线接入网络连接端系统与路由器

- 通过基站或称为接入点

3.网络核心的关键功能 : 路由 + 转发

4.网络之网络

端系统通过接入ISP(互联网服务提供商)连接到internet

接入ISP必须进一步互连:这样任意两个主机才能任意发送分组

七、如何实现数据通过网络核心从源主机到达目的主机

1. 数据交换

2. N²链路问题

3. 连通性

4. 网络规模

动态分配传输资源

5. 数据交换的类型

(1)电路交换 (电路交换是独占资源的)

电路交换的三个阶段

- 建立连接

- 通信

- 释放资源

(2)报文交换

报文:源(应用)发送信息整体

eg:一个文件

(3)分组交换

报文拆分出来的一系列相对较小的数据包

分组交换需要报文的拆分和重组

产生额外开销

A&B分组序列不确定,按需共享链路

存储—–转发 报文转发是以整个报文作为单位 分组转发是把小的分组作为单位

八、多路复用技术

1. 概念

通俗理解就是共享信道,比如三个冉的信号同时传输同一时刻经过同一信道,先会被复用器在经过共享信道之前经过复用以后在经过共享信道后被分用器重新分用成原来的信号

链路/网络资源(如带宽)划分成资源片

每路呼叫独占分配到的资源片进行通信

资源片可能(闲置)无共享

2. 典型多路复用方法

频分多路复用

时分多路复用

波分多路复用

码分多路复用

3. 频分多路复用

eg:有线电视网络

每个用户占用不同的带宽资源

用户在分配到一定的频带后在通信过程中自始至终都占用这个频带

4. 时分多路复用

将时间划分为一段段等长的时分复用帧,每个用户在每个TMD帧中占用固定序号的时隙

5. 波分多路复用

光的频分复用

6. 码分多路复用CDM

广泛应用于无线链路共享(如蜂窝网,卫星通信)

为每一个用户分配一个 m bit的码片序列,其中 0 用 -1 表示 1 用+1表示

各用户使用相同的频率载波,利用各自码片序列编码数据

编码信号 = (原始数据)*(码片序列)

发送比特1 则发送自己的mbit码源序列

发送比特0则发送该码片序列的反码

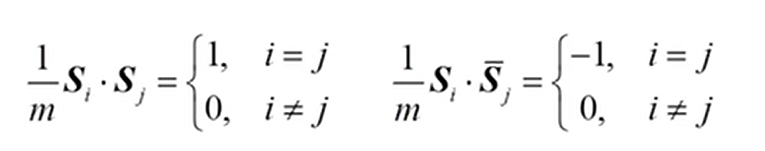

各个用户的码片序列相互正交

下图中 m 是码长

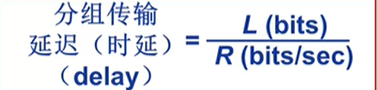

7. 分组时延

8. 速率

速率即比特率或数据传输速率

速率往往是指额定速率或标称速率

9. 带宽

数字信号所能传送的最高数据率 b/s

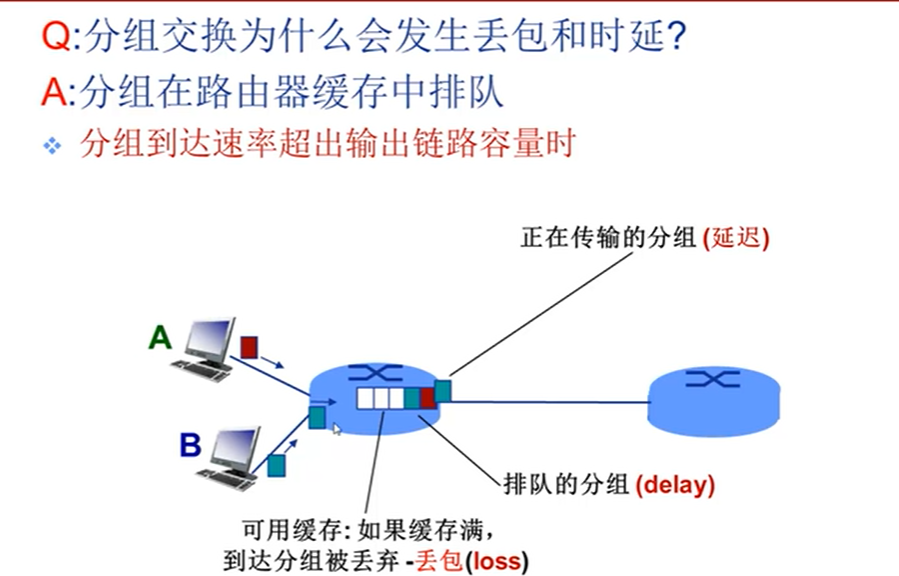

10. 丢包

队列缓存容量有限

分组到达已满队列将被丢弃

丢弃节点可能由前序节点或源重发

九、节点处理延迟

1. 排队延迟

2. 传输延迟

L:分路长度

R:链路带宽

3. 传播延迟

d:物理链路长度

s:信号传播速度

4. 吞吐量

表示在发送端与接收端之间传送数据的速率(b/s)

- 即时吞吐量:给定时刻的速率

- 平均吞吐量:一段时间的平均速率

q:为什么采用分层结构:

结构清晰,有利于识别复杂系统的部件及其关系

模块化的分层易于系统更新、维护

有利于标准化

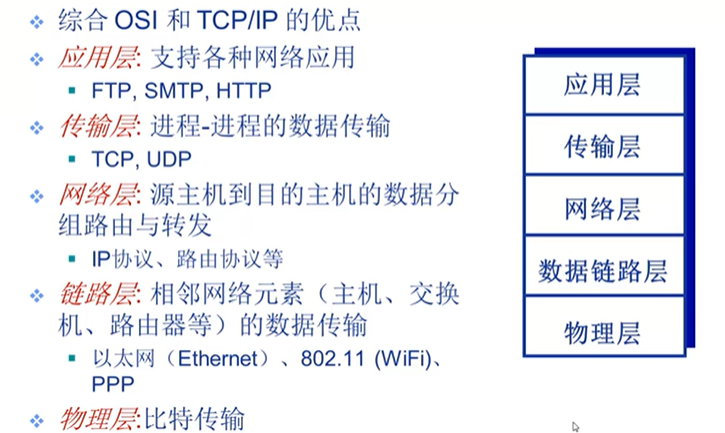

十、OSI七层模型

1. 物理层:

完成每一个比特的传输

定义接口特性

机械特性(接口是什么样的几何形状,方形圆形。。。)、电气特性(使用多大电平多大电压。。。)、功能特性(每个引脚的功能)、规程特性(定义接口工作过程中的工作过程)

比特编码(用信号的什么特征表示比特,怎么表示0怎么表示1)

数据率:数据传输的速率

比特同步:收发同步,发送后能被收到

- 时钟同步

传输模式:单工模式,双工模式,半双工模式

2. 数据链路层

主要功能:

物理层虽然解决了每一个比特的传输,但是这个比特由谁来接受,如果一个比特出现了错误该怎么解决

负责节点-节点间的数据传输

(物理链路直接相连的两个节点之间的数据传输),以帧作为数据单位。

组帧(加头加尾)

在于让接收端收到一系列比特流后能成功的切分出来不同的数据帧还能区别出头部信息尾部信息完成数据链路层协议规定的相关功能。

物理寻址

在帧头部增加发送端/接收端物理地址表示数据帧的发送端和接收端

流量控制(避免淹没接收端)

差错控制(检测并重传损坏或丢失帧,并避免重复帧)

访问(接入)控制(在任一给定时刻决定哪个设备拥有链路的使用权)

3. 网络层

负责源主机到目的主机数据分组交付

1. 可能会跨越多个网络

2. 逻辑寻址

3. 全局唯一逻辑地址

确保数据分组被送往目的主机,如IP地址

4. 路由

路由划分和路径选择

分组转发

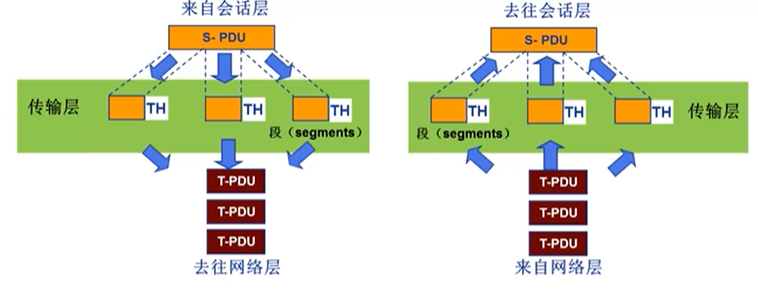

4. 传输层

1. 分段与重组

2. SAP寻址

- 确保将完整报文提交给正确进程,如端口号

3. 端到端的建立维护和管理

4. 连接控制

5. 流量控制

6. 差错控制

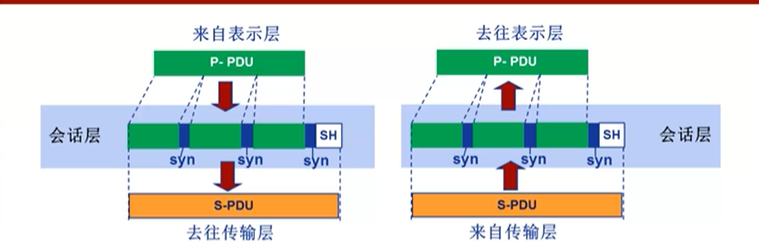

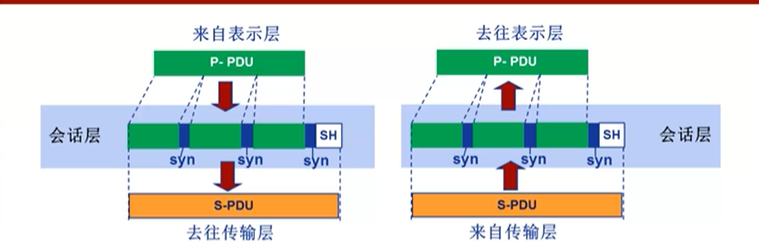

5. 会话层

1. 对话控制

- 对话的建立、维护

2. 同步

- 在数据流中插入”同步点”

6. 表示层

处理两个系统间交换信息的语法语义问题

1. 数据表示转化

- 转换为主机独立的编码

2. 加密/解密

3. 压缩/解压缩

7. 应用层

支持用户通过用户代理或网络接口使用网络

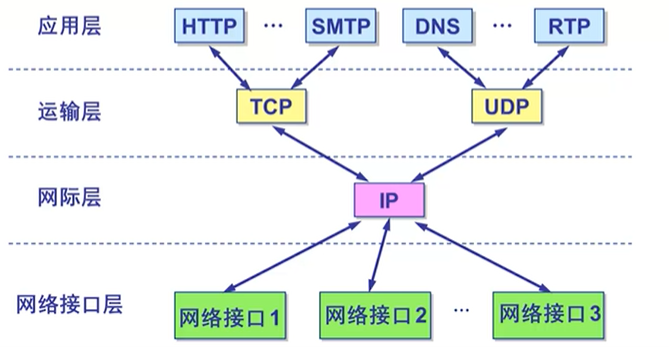

十一、TCP/IP协议

1. 5层模型的数据封装